2025.12.04 ~ 2026.02.28

전시소개

기술은 대개 완성된 결과물로서 이해되지만, 그 이면에는 기능을 향해 나아가기까지의 수많은 손의 움직임과 시각적 판단, 반복되는 계산과 조정의 시간이 켜켜이 존재한다. 《Soft Time》은 이러한 보이지 않는 시간을 다시 표면 위로 불러내는 전시로, 기술적 기록과 인간의 감각, 정밀한 구조와 유기적 움직임이 서로를 가로지르며 한 공간에서 새로운 의미를 생성하는 과정을 천천히 펼쳐 보인다.

로얄앤코가 1970년대부터 1990년대까지 수십 년에 걸쳐 제작해 온 설계 도면은 기능의 완성을 목표로 그려진 기술적 도구이지만, 시간이 흐른 지금은 정확성의 논리를 넘어 한 시대의 감각과 장인의 사고 과정이 스며든 독립적인 표면으로 읽힌다. 치수와 규격을 계산하기 위해 그어진 선들은 균질한 기술적 기호처럼 보이지만 그 안에는 실패의 흔적, 수정의 층위, 손의 압력과 주저함, 기능이 형태로 나타나기 전의 잠재적 운동이 고스란히 남아 있다. 도면은 결과가 아닌 과정 자체가 남긴 기록이라는 점에서, 메를로-퐁티가 말한 “표면은 감각이 머무는 장소이며, 세계가 우리에게 열리는 첫 장면”이라는 말과도 연결된다. 이번 전시는 이 도면들을 단순한 아카이브가 아니라 감각이 깃든 역사의 표면으로 제시한다.

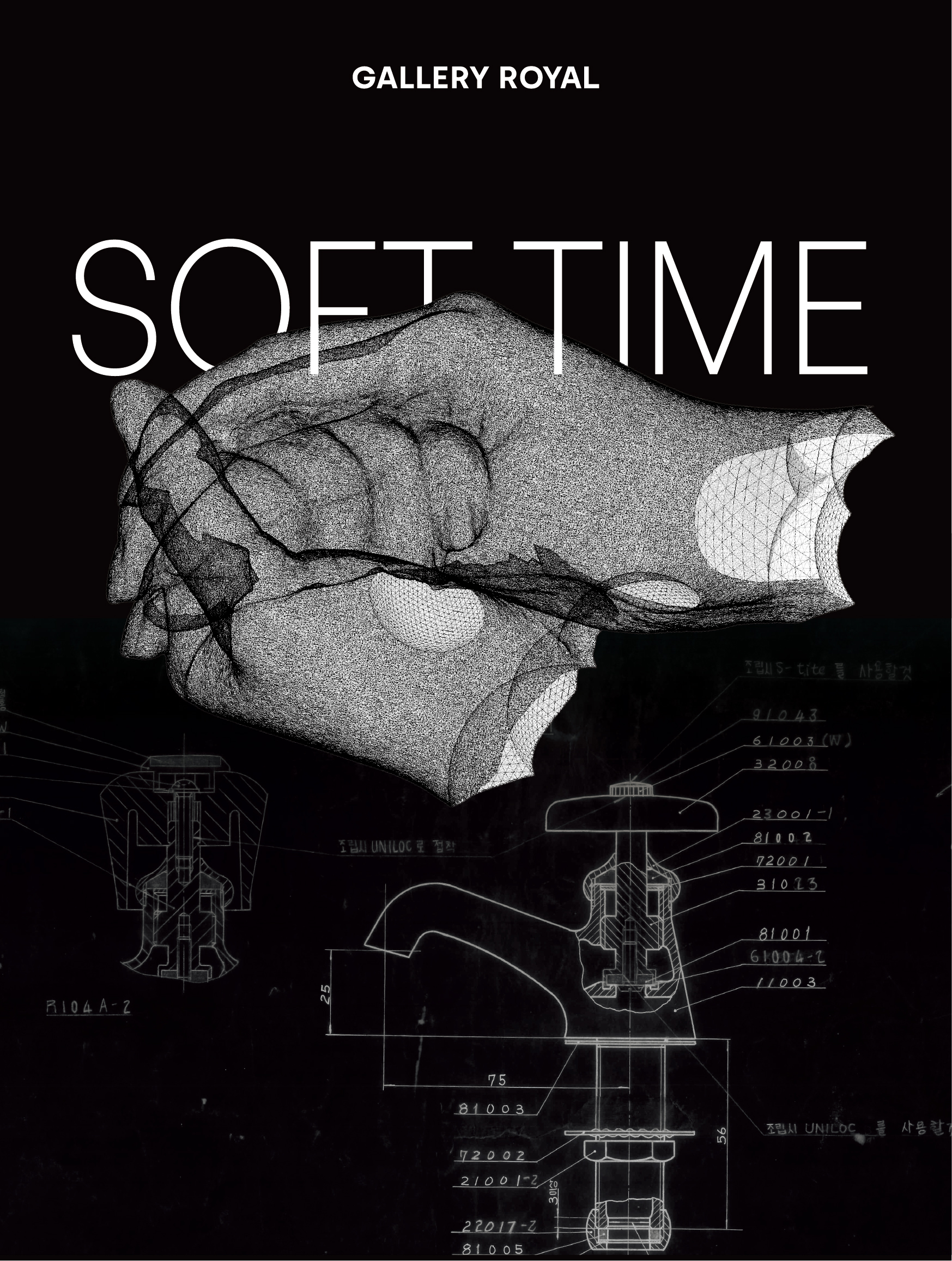

이러한 기술적 시간의 층위와 나란히, 작가 장준호는 밀랍과 나무를 이용해 인간의 장기·손·내부 구조를 조각하며 몸 안에서 가장 먼저 발생하는 미세한 반응, 즉 감각의 기원을 탐색한다. 작가에게 내부 세계는 고정된 해부학적 대상이라기보다 감각이 외부와 만나는 첫 지점이며, 운동과 떨림이 형태를 만들기 이전의 원초적 리듬이 자리하는 공간이다. 그는 3D 스캔과 CNC 공정을 통해 데이터의 논리를 이용하면서도, 밀랍이 가진 촉각적 온도와 나무의 결을 빌려 기계적 구조 속에 잠복하는 유기적 생명성을 드러낸다. 이는 “몸은 인식의 기원이며, 모든 세계 경험은 감각을 통해 이루어진다”라는 사유를 조각이라는 물리적 언어로 번역하는 시도라고 할 수 있다.

전시장 중앙에 놓인 관객 참여형 조각은 기술적 구조와 감각적 행위가 교차하는 지점을 더욱 명확하게 드러내는 장치다. 관객이 작품을 손으로 밀면 조각은 도는 방향을 바꾸고, 조명 아래에서 그림자는 길게 흔들리며 새로운 형태를 만든다. 이때 발생하는 변화는 단순한 이동의 문제가 아니라 관람자의 동작이 공간의 흐름과 맞물리는 순간이며, 몸의 생리적 운동, 조각의 물리적 반응, 기술이 규정한 구조가 서로 영향을 주고받으며 한 장면을 이루는 과정이다. 관람자의 움직임을 통해 작품을 인식하게 하며 즉 “세계는 내가 움직일 때 비로소 모습을 드러낸다”라는 관점을 공간 전체를 매개로 체험하게 한다.

독립된 공간에서 펼쳐지는 프로젝션은 도면의 선들이 종이에서 벗어나 빛의 흐름으로 확장되는 장면을 만든다. 도면이 정적인 기록이 아닌 유동적 형상으로 재탄생하는 순간, 기술의 역사는 감각적 경험의 풍경 속으로 스며들며 기능의 논리를 넘어선 또 다른 시간성을 획득하게 된다.

《Soft Time》은 기술과 감각을 두 개의 대립된 축으로 다루지 않는다. 오히려 기술은 감각을 통해 다시 읽히고, 감각은 기술적 구조와의 관계 속에서 형태를 얻는다. 정확함을 위한 선들은 시간이 지난 뒤 온도와 기억을 품은 흔적이 되며, 조각의 표면은 내부 세계의 운동을 외부로 번역하는 통로가 된다. 이 전시는 결과보다 형성, 정지보다 관계, 기능보다 경험을 중심에 두고 서로 다른 시간이 한 공간에서 어떻게 함께 존재할 수 있는지를 탐색한다.

결국 《Soft Time》이 제안하는 것은 기술과 감각이 서로를 비추며 만들어내는 느린 시간, 그 속에서 기술의 역사와 인간의 몸이 새로운 질서를 생성하는 과정이다. 여기에서 시간은 직선적 흐름이 아니라 서로 다른 층위가 포개지는 구조이며, 조각은 고정된 형태가 아니라 감각과 기술이 만나는 순간을 기록하는 장치가 된다. 그 부드럽고 긴 호흡 속에서 관람자는 현재를 새롭게 관찰하고, 기술이 다시 감각으로 돌아오는 순간을 마주하게 될 것이다.